【采访者按】:

理论物理是一门深奥但又经常出现在公众视野里的学问。在公众文化里,从来不缺少著名理论物理学家的影子。去年电影《奥本海默》的全球成功是一个重要例子,而今年,随着著名华人物理学家李政道的逝世,与李政道有关的二战之后理论物理进展的讨论不时出现在媒体报道上。同时,伴随社交媒体的发展,包括理论物理在内的基础学科更得到了前所未有传播的机会,但也面临着新的挑战。今年7月份,在北京召开世界基础科学大会期间,作为参会者之一,世界著名理论物理学家、哈佛大学霍利斯数学与自然哲学讲席教授(Hollis Professor of Mathematicks and Natural Philosophy,这是美国最老的科学讲席位置,Mathematicks一词保持最初的拼写方式)卡姆朗·瓦法(Cumrun Vafa)与著名科普博主、麻省理工学院物理学博士张朝阳进行了直播活动,得到了大量关注。在此之前,基于在哈佛大学给大一新生讲授理论物理基础的课程,瓦法于2020年出版了《解开宇宙之谜》(Puzzles to Unravel the Universe)一书,该书于2022年翻译成中文,由高等教育出版社出版。以这本书为出发点,澎湃新闻思想市场栏目对瓦法进行专访,请他谈谈科学与文化和社会的关系。

澎湃新闻:非常感谢接受采访,您作为世界著名弦论专家,能不能首先以通俗的语言介绍一下什么是弦论,以及您在弦论里面的贡献,比如沼泽地理论?

瓦法:弦论是试图统一量子力学与相对论的理论,认为最基本的元素是更高维度的物质而不仅仅是点粒子。按照这个理论,延展的弦——一维或二维或更高维度的物质——是重要的要素。弦理论恰巧是我们唯一拥有的关于量子引力的一致性理论(consistent theory)。我从1980年代中期开始做这方面的研究,我的研究涉及弦论的主要方面,已经有20年之久。而你提到的沼泽地理论是我研究的一个方面,我过去几年在这方面进行研究。我试图去识别大一统理论的物质如何出现,进而成为弦理论的一个可能的解决方案。

沼泽地理论视觉阐释,图片来源,哈佛大学网站

澎湃新闻:2020年,基于您在哈佛大学给大一新生上的研讨课的讲义和笔记,您出版了《解开宇宙之谜》一书,您能不能介绍一下当初为什么开这门课,以及是什么促使您出版这门课的笔记?

《解开宇宙之谜》,高等教育出版社

瓦法:在哈佛大学,我们有为大一新生提供的研讨课。这是一门小课,选课的人数在12-15人之间,让大家与教授有互动的机会,以小班个性化的教学方式为基础,教授大家想学的内容,但不一定是选课学生的专业课程,而只是一个导论课。这样的课对于大一新生融入大学学习非常有帮助。作为这个研讨课的一部分,我提供的课程试图运用数学解题去介绍物理的哲学原理。很多人都喜欢做数学解题,不管相关内容是什么。而我的课在让大家在享受解题的乐趣的同时,也了解解题涉及的相关内容的含义,这样会更有成就感。因此,这门课是利用解题的趣味性来作为学习物理学的平台,进而建立起数学与物理的联系。

澎湃新闻:理论物理学家给公众写科普读物并不少见,有很多很成功的科普读物,在众多科普著作里,不知道为什么作为科学里最高深的领域之一的理论物理最受欢迎,为什么公众会有相关阅读需要,而非化学或生物?

瓦法:首先,我并不认为大家对生物与化学不感兴趣,我自己也希望了解化学与生物。我并不认为这本书应该取代任何其它领域,这只是给公众介绍科学的众多书籍之一。这本书绝对不是让大家放弃对其它领域的兴趣。其次,物理是科学的奠基部分,是生物和化学以及其它学科的基础。如果要理解科学的基础,你需要回到物理。物理学本身也有众多分支,而了解最基本的原理则是最有趣的部分。试图去了解物质如何运作是一件有趣的事情,这也是我认为我的书在这方面会有帮助的地方。当然,这本书也与典型的物理科普读物有区别,这本书没有回避加入一些数学。一般意义上的科普读物更多是床上读物,这本书不是这样。而读这本书的时候,对于里面的数学题目,你需要坐下来,旁边准备好纸和笔,需要和书里的内容进行互动。我试图让这本书与读者有所互动。我认为在人们的能力与介入科学的渴望之间存在着鸿沟,而一般的科普读物没有这方面的考虑,只是让其成为大家的消遣,而我想让大家成为更积极的学习者。

澎湃新闻:与此相关的一个问题是理论物理和流行文化的关系。从作为最著名的美剧《生活大爆炸》到最近的《奥本海默》还有之前的《万物理论》都是以理论物理学家为背景,我一直在思考的是为什么这些影视作品不是以生物学家或者历史学家作为主角?是不是不以理论物理学家为主角,这些剧作就不会那么成功?我认为这是思考科学与社会文化之间关系的很好的一个视角,从我的角度,理论物理学家在社会公众里扮演了一种古代和中世纪基督教神学家的作用,之后我们也会就您书里提到的宗教问题做进一步讨论。不知道您怎么看?

瓦法:理论物理是从底层去理解万物如何运作,而公众会对万物如何运作感兴趣,所以大家对物理感兴趣。我认为这很简单,这没有什么让人惊奇的。当然,这并不意味着大家就对身体如何运作、化学如何运作不感兴趣。但这些是自然运作规律下一个层次的事情。理解自然的运作规律法则是走到物质的最底层,人类已经对这些问题进行过数千年的探讨,这不是什么新鲜事,尽管大家有不同的态度和不同的思维方式。理论物理已经发展到了现在的阶段,同时理论物理还在不断发展中。就你的问题,为什么理论物理可以流行,这也不是新鲜事。探寻事物如何运作,这就是好奇心,好奇心是人类与生俱来的品质。

日本动漫《Clannad》里女主之一琴美的父亲是弦论专家,在有一集里,琴美父亲向琴美解释弦论和宇宙运作的基本规律

澎湃新闻:当然,与一些市面上很成功的理论物理科普读物相比,特别是为您书写推荐语的布里恩·格林(Brian Greene,哥伦比亚大学物理学教授)的《宇宙的琴弦》(The Elegant Universe),您的书并不存在完全连贯的叙事,这当然与您授课有关,更重要的是您书里数学很多,这与科普读物尽量避免复杂数学不一样。我想尽管这看上去是一部基于为非物理学专业的大一新生开的课程的讲义,真正透彻读这本书和上这门课都需要一定门槛。而您在书里一开始,也介绍了数学和物理的关系,以及很多理论物理问题其实是数学问题延伸出来。不知道您在用数学为这门课与这本书设定一定门槛的时,是否还是在对理论物理科普的对象(无论是哈佛本科生还是社会公众读者)进行有意识的筛选?

格林《宇宙的琴弦》中译本,湖南科学技术出版社

瓦法:我其实并不打算将大家赶走。我的想法是,读者受众正在发生变化,希望能有更多的实际指导。而我书里使用的数学并不是大学阶段的数学,而是高中水平的数学,我认为我的书对大多数接受过高中教育的读者而言都是可以阅读的。因此, 我并不认为书里的数学是一个问题。我的想法是,大家都有这样的数学基础,而对于一个五十多岁的人,高中之后就没有接触过数学,可能会担心这本书有门槛。但这本书里面的数学并不复杂,很多题目都是关于常识性问题。因此,这本书不会让大多数人望而生怯。不过,的确,读这本书需要耐心。你需要坐下来思考,这也是那些题目的趣味性所在。

澎湃新闻:在另一方面,我认为您书里的另一特点是对古希腊和中世纪伊斯兰的科学贡献的重视。物理著作里面出现古希腊科学介绍并不稀奇,但除了阿基米德、亚里士多德等公众熟知的人物,您提到了像埃拉托斯提尼斯(Eratosthenes)这样就连研究古希腊罗马学者都未必熟悉的作家和科学家(我相信哈佛大学古典系不少教授都不知道他是谁)。您也提到了中世纪伊斯兰科学家的贡献。尽管您没有提,您无疑了解,中世纪首先传承古希腊哲学与科学的并非拉丁西欧基督教世界而是东方伊斯兰世界,我也可以简单再提一句,目前越来越多的历史学家都认可,古希腊罗马城市文明及遗产的第一继承人并非拜占庭帝国也非西欧基督教世界,而是阿拉伯帝国。不知道您怎么看待对古代和中世纪科学史研究,这些科学史研究是否仅仅是满足一种好古情绪还是还有潜力启发当代科学讨论?

希腊化时期地理学家、天文学家埃拉托斯提尼斯

瓦法:就我在书里提到的这些历史案例,无论是来自古希腊、伊斯兰世界还是欧洲,这仅仅是作为背景,作为一些有趣的故事。这是一种关于物理学如何发展的叙事。而在我书里,讨论这些事情的主要是第一章,其它章节都不依靠历史典故。尽管在其它章节时不时会出现一些,我的书并非是关于科学史,这不是我的写作目的。在一些地方,我提到那些前现代科学,仅仅是让它们成为好的故事。有时我不会深入讨论, 因为我觉得历史上讨论的问题和我讨论的问题有区别。我仅仅是将它们作为可供娱乐的背景,去介绍数学题目和物理背景,而非其它目的。

澎湃新闻:当然,我之前听斯坦福大学一位研究古代科学史的博士生——她上学期助教了一门古希腊数学课——和我说,古代数学讨论对当代数学问题已经没有任何直接启发。但从我的角度,如果我们跳出科学本身,去思考科学与社会文化的关系,古代可能还是有启发的。随着社交媒体的普及及对大众生活的无孔不入,这为科普带来了方便也带来了新的挑战。您在北京做客搜狐的物理课直播,引来无数观众观看,尽管直播里讨论的内容及大量数学公式的介入,和您的书一样,是有门槛的。但从公众消费视频文化猎奇的角度,您作为哈佛大学教授与作为麻省理工学院博士的张朝阳讨论艰深物理问题与展示数学公式,构成了一场公众观看某种科学术语和数学公式的魔法表演。这是屏幕上时刻出现的弹幕所展示的。我认为如果让一媒体研究学者来看这一视频,他(她 )们可能觉得真的值得研究的不是讨论内容,而是公众通过弹幕表现出的情绪。这让我想到古罗马医生盖伦,他在现代医学史上以开创了动物解剖出名,但一般科学史家都不知道的是,盖伦进行动物解剖是为了满足习惯于观看斗兽与角斗士的罗马民众对观看动物内脏的猎奇心理,他想以医生的身份去为公众表演。也就是说,他想让他的“科学”解剖作为一种大众娱乐的替代品。我的意思是说,尽管近代科学出现是对古代宗教与巫术的祛魅,但当科学遇上当代社交媒体文化并且与当代流行文化可以做等价交换时(比如搜狐下除了有科学博主,还有舞蹈博主、时尚博主等,这一模式与古罗马剧院文化非常类似),科学重新变成了某种带有特殊魅力的表演。您作为这一活动的亲历者,不知道感受如何?

瓦法与张朝阳在直播间对谈,从媒体研究的角度,对大量弹幕评论的分析可能比讨论本身更加有趣,图片来源:搜狐视频截图

瓦法:首先,就你提到的古代数学与科学与当代讨论的问题, 这个问题就像一棵树,现在已经有10米之高,而你问这棵树的根在哪里、根是否还重要、是否需要通过根到达树的下一个旁支?毫无疑问,没有那些根的话,我们就不会有那么多的枝干。如果说古代讨论和现在不相干,那是不对的。当然,在另一方面,这也不意味着我们需要通过去直接看根来讨论树应该如何成长。这不是对古老传统的不尊重,而是如果要向前看,你需要发展出新的方法、对新的观点保持开放态度。因此,向前看而非向后看,这是科学运作的方式。然而, 我认为在很多人对科学如何运作的理解里缺少的维度是:社会与文化——科学家是其中一部分——在非常积极地发挥作用。这不仅仅是科学推算或数学公式,而是你如何去看待你的问题。而涉及到如何看这一问题,就是文化介入的时候。每个人都有相应的文化背景,从意义和价值的角度,这是会丰富科学的。这也是为什么在今天,科学活动已经变得如此国际化。作为科学的一个优势是,所有背景的不同人群都可以表达自己的观点,而这些观点里又蕴含着相应的很深的历史文化背景,最后塑造了科学问题里的进步。也就是说,历史和文化以间接的方式影响了现代科学,而科学家是其承载者,科学家携带有相应的历史文化。

而就你提到我最近在搜狐做的访谈,其他(她)人也做了类似的事。作为观众,你注意到很多人没有理解我们说了什么,大家仅仅是将其看作娱乐,仅仅是当作看一个脱口秀,两个人讨论一些好玩的事,仅仅是氛围对大家而言非常有趣。如果事情是这样的话,这是我的一个失败。这不是我们的目的,我不想仅仅在节目上展示我们多么棒,而是希望带来观点。否则的话,我认为这是一个失败。我写作《解开宇宙之谜》的目的是去接地气,而不是去展示我作为作者知道很多东西,而读者什么都不知道。毫无疑问,这也不是科学家与公众沟通的目的。我的目的是用简单的术语去解释科学,因为科学本身就非常简单。我经常说,如果你无法用简单的话把科学道理说清楚,这意味着你没有理解相应的原理。当你理解了原理,也意味着你可以用非常简单的话将其讲明白。如果你发现有科学家说非常复杂的事情,要让听众去问能不能把问题说简单些,这意味着这位科学家没有很好地理解其讲的事情。

澎湃新闻:当然,将舞蹈博主与科学博主结合在像搜狐这样的社交媒体平台上,也可以促进跨领域的交流。弦理论无疑从音乐隐喻中获得了灵感。古罗马哲学家普罗提诺也喜欢用哑剧舞者身体的运动来解释天体运动。随着巴黎奥运会刚刚结束,今年新增了霹雳舞项目,我相信,物理学家观看霹雳舞时可能会观察到舞者如何应对重力对身体挑战的各种方式。我还相信,舞者对自己身体与地球重力关系的感知,与非舞者很有可能有所不同(神经科学应该能够证明这一点)。哈佛大学教育学院也有一个嘻哈舞蹈项目,其目标之一是通过嘻哈舞蹈教授物理。此外,我还听说过一个轶事:1970年代李政道访问中国时,观看一芭蕾舞学校的训练启发了他后来将中国物理人才送往美国的想法。不知道您对物理学与艺术之间的关系有什么看法?

社交媒体平台下的舞蹈活动

瓦法:如果你问的是科学与艺术的关系,而非仅仅是舞蹈,我可以说的是创造力与表达人类思想是科学与艺术创作的潜在共同之处。尽管科学与艺术可能有不同的背景,两者都是一种创造性工作、一种表达工作,在这一点上,两者非常相似。还有一个共同之处是——我不认为有直接关系,但我还是说一下——关于哲学问题。许多哲学问题和思考都镶嵌在科学思考里,尽管我们一般不怎么承认这一点。哲学与科学同样靠创造性相联系。我们认为漂亮或美学意义上有吸引力的,是其艺术品质。在艺术领域是好的、是美的会成为哲学问题,而哲学问题又成为科学问题。这些事情都是有自然联系的。当你看到一个定律,你感叹:这太妙了!这太棒了!但当你问为什么这很棒时,因为其很美,可以涵盖很多事物。但当你去看算式的时候,事情又变得复杂。这一复杂的算式有什么好的?为什么这一公式更好?这些思维模式都是对美的赞扬。这些都是一种艺术价值。在某种意义上,科学家与艺术家一样,大家都用一种艺术的眼光去看待自然,去对其进行价值评判,去理解其如何运作,去说这是一个很漂亮的理解,或者这不是太好的理解,你需要对其进行改善。像这样将现实与艺术并置,将其组织起来并去评估其怎么运作,就是艺术工作。因此,我认为艺术与科学是有联系的。而就舞蹈而言,我不会说舞蹈应该是科学的一部分,我自己也不是舞者。但我认为就更大意义上的科学与艺术的问题,两者有非常深的联系。

澎湃新闻:思考社交媒体本质上是思考技术问题,背后是一整套当代技术下的大数据与算法,而毫无疑问,科学是所有当代技术的源泉,但目前似乎已经出现了技术对理论科学的反噬。我认为这可能是中美共通现象,越来越多的名校里攻读博士学位的科学学生,不愿意博士毕业后留在学界里从事基础理论研究,而都进业界从事技术上的研发工作。哈佛大学的社会学家雷雅雯去年在普林斯顿大学出版社出版的《镀金的笼子》(The Gilded Cage)一书中对这个问题有一定的反思,当然,她思考的是技术与国家和经济的关系,没有深入思考和讨论科学与技术的问题。不知道您怎么看待科学与技术的关系?

瓦法:我并不认为技术通过占有科学人才而反噬了科学,这更多是一种供给与需求的关系。如果你看我们现在科学研究界的状况,我们现在是供大于求。那些想继续做科学研究的人无法在学界找到工作。因此,情况不是我们青黄不接、需要招人,相反,我们为学界的人寻找业界的工作,因为我们没有足够的位置给他们。因此,我认为越来越多科学博士生去技术行业工作无疑是对的,但这不意味着这是普遍状况,这只是一种供求关系。我们有很多人进入科学领域,但只有其中一部分可以留下来,由于我们有限的位置。因此,许多人需要去学界以外找工作,他们的确做到了。的确,相比留在学界,去其它领域可以赚到更多的钱,如果有人是因为经济回报选择离开学界,这是可以理解的。然而,我并不认为我们因此而缺少有天赋的研究者,有很多的人在做很好的工作,他们不断做出相应的贡献。我们的问题是供大于求。

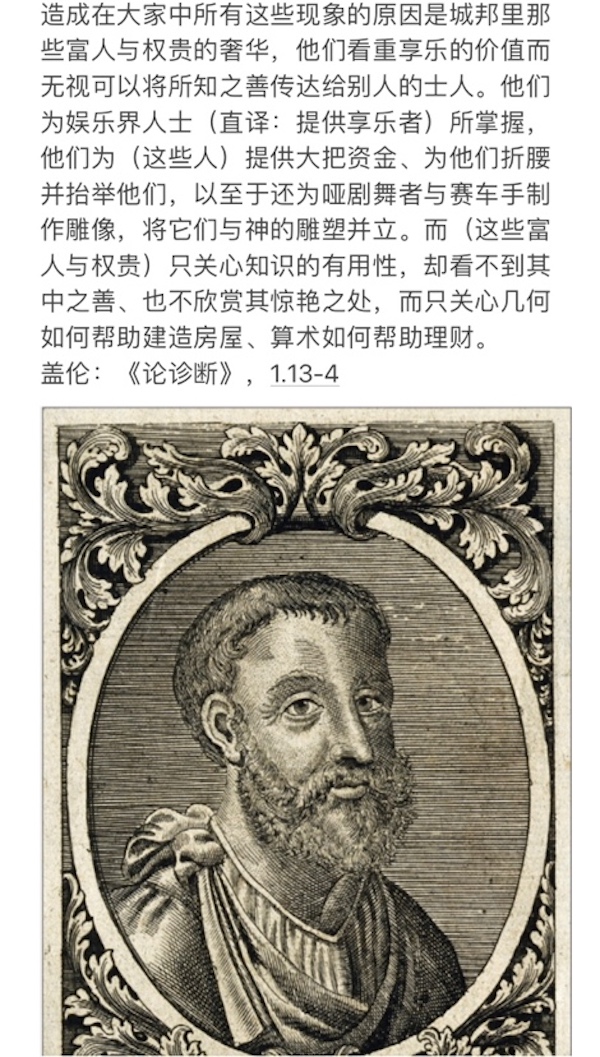

澎湃新闻:我上面提到的盖伦除了是医生,他也是有思想的社会批评家,他在他的《论诊断》开头说整个罗马社会生病了,罗马的达官显贵更多支持舞蹈艺人和赛车手这些娱乐界人士,却忽视知识者,特别忽视哲学,只关心知识的有用性,比如几何帮助算钱、技术帮助建筑,却忽视了知识本身的美。他是在抱怨大家不懂医学背后的形而上学和哲学基础,只关心医学能不能治病。您在《解开宇宙之谜》里也有一定的社会文化批判。在讨论科学与宗教的关系的时候,您提到现在的物理学家们越来越没有宏大思考,您将其归结于美国的实用主义。不知道您能不能就美国实用主义问题做一些更多说明?

盖伦对古罗马社会风气的批判,将近1900年后来读,仍有其现实意义

瓦法:在那里,我是在说科学是如何发展的,里面没有进行价值判断。在150或100年前,科学更加具有哲学倾向,大家在理解科学的同时,也寻找对科学进行哲学理解。现在的科学已经不是这样,现在的科学对相关发现更少具有哲学倾向,而只是就科学论科学。这是我在说美国实用主义时说的问题,大家只是去寻找问题的根源和对规律进行探寻,而对此已经没有了价值判断。大家的工作仅仅是找到事物的底部,去进行说明、去寻找含义,而不是对整个宇宙进行一个全新的宏大叙事。实际上,这样的做法对科学发展速度是有帮助的。当然,我在写这段话时想说的是,大家在头脑内部还是有一种哲学倾向,尽管大家已经不会用哲学的方式去表达。因此,发生的变化不是大家对科学的哲学思考变少了,而是大家更少用哲学的方式去表达自己在做的工作。我们思考的方式,像在我头脑里还是像哲学家一样有价值体系,但我不会直接在我的论文里将其表现出来。尽管如此, 我的思考模式仍然是哲学式的。我认为,科学家间对话的方式发生了改变,大家把哲学的部分仅仅作为一种私人思考,就像宗教一样。不管你潜在的思考是什么,你不会将其表达出来,你仅仅把这一思考作为你自己的东西。

澎湃新闻:关于宗教与科学之间关系的讨论,在中国长期流传着一句据说出自爱因斯坦的名言是未来唯一可能存在的宗教是佛教。然而,密歇根大学的藏传佛教学者唐纳德·洛佩兹(Donald Lopez)查阅了爱因斯坦文集的英文和德文版,未能找到这一说法。清华大学的著名藏传佛教学者沈卫荣也思考过这个问题,并曾邀请著名物理化学家朱清时与一位藏传佛教活佛进行了两次对话。您如何看待宗教与科学之间对话的前景和可能性?

藏学家主持下的科学家与活佛的对谈

瓦法:就关于爱因斯坦说过的关于佛教的那句话,我并不认为这是确切的。我来自伊朗,我同样听有人说过,爱因斯坦是穆斯林。因此,我不惊讶在中国有类似的传说。爱因斯坦是一位英雄,大家希望将其内化。我认为这是正常的。有趣的是,爱因斯坦说过,如果他的相对论被证明是正确的,德国会说他是德国人,法国会说他是世界公民;如果他的理论错了,法国会说他是德国人,而德国会说他是犹太人。因此,大家都会将成功人士带入自己的世界里,这是一个很典型的案例。而就宗教与科学的关系的问题,我认为这是私人的问题,大家都有自己的观点。对于我而言,宗教和大家眼里的哲学也差不多。这不是以是与否的方式去说服别人。只要大家愿意这样做,大家认可自己的科学或宗教系统,并尊重对方的,我不认为宗教和科学进行对话会有任何伤害。

澎湃新闻:您最近来北京参加世界基础科学大会,同样任教于清华大学的著名人文学者汪晖在其最近翻译成英文、由哈佛大学出版社出版的《现代中国思想兴起》一书的最后一部分是“科学话语共同体的形成”,作为纯文科学者,汪晖非常有趣得把自然科学共同体在中国的形成,作为中国20世纪上半叶拥抱西方现代性的集中标志。不知道就您对中国科学界的接触,能否和伊朗科学界进行一些简单比较?

瓦法:其实我对中国科学界不是很熟悉,我无法做出一些宏大的比较。不过,我的确感到,中国对科学发展的推动非常棒,让人震撼。但很遗憾的是,这无疑不是伊朗的情况。不过,两国可能还是有一些共同之处,两国都有古代科学传统,但后来都没有人将这些传统看作是引领科学发展的动力,因此两国都需要去赶上欧美的科学发展。在这方面, 两国有相似之处。不过,我认为这比较表面,这恐怕不是潜在的相似之处。当然,有一点可以肯定的是,两国都曾经面对怎么将自己丰富的古代科学传统改造为适应现代科学的问题,怎么改变去重新焕发新的活力。这不仅仅是科学的问题,也是文化的问题。比如,什么问题是你会问的,什么问题是你不会问的,这是文化的一部分,这会影响你如何学习科学以及你在科学领域里会问什么样的问题。这些文化层面的问题与科学发展的深度是相关的作为古代国家,大家的确在走向现代过程中会面临一些劣势,不像美国那么年轻,大家对在很多方面向前看更充满活力,也更加灵敏与更加有弹性。这也许是伊朗和中国都面临的问题。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号